DTPの現場は本作りの最終段階で知識と技術を要求されるところです。活版や写真植字の時代には多くの業種に分かれていました。文字の入力・整理からレイアウト、図版作成、画像処理、組版、校正、面付け処理などの全部をここでやることになります。文字組版の作業では小説など文章物や漢文、詩、数式、広告など、組み方もルールもそれぞれ異なって複雑です。また、和文、欧文、他言語の文字などの他、飾罫、記号まで多種多様なフォントを扱います。DTPとアルファベットが並ぶとIT産業みたいにモダンなイメージに見えますが、現実は時間に追われるうえ責任重大で、集中力を切らすととんでもないことになる複雑な思いの仕事です。 こんな仕事場での「気がついた話」などを掲載してみました。 |

|

写研の手動写植機フォントは消滅します 町の商店同様、近頃は写植屋さん、組版屋さんも後継者なしで廃業するところが多くなりました。写研書体で文字組版できる専業者は東京にしかなく、しかも数えるほどです。手動写植機の文字盤にしかないフォントは絶滅に近い状態で、モリサワフォント場合は全滅です。製造中止になっている印画紙の持ち合わせがなくなり次第印字できなくなります。弊社にもたくさんあるのですが、文字盤だけあっても印字できないので使えません。(2018/4/21) |

写研のOpenTypeフォントは今?

「写研、フォント開放」のニュースに世間が騒然となってから5年、その後どうなっているのか、とっても気になるところです。そろそろ用済み、とばかりにアウトラインサービスを休止してしまったものの、3年経った今も問い合わせをいただくことが多々あるので、9月から一部再開ということになりました。

この間、写研さんの様子をうかがってはいたのですが真相はあいかわらず霧の中、でもなんとなーく 希望のもてそうな気配も……。もう少し待ってみてもいいような気がします。

写研のフォントガイドはなんとか完成しましたが、さらに欲をかいてみようかと「我が事ながら無謀」な計画に着手しました。これが完結できるものかどうか、こころもとないですが……(2016/9/23)

ホームページこのデータをアップしようとしていた時、突然、写研さん来訪。OpenFontは、現在の文字数(写研の現状の文字数)かAdobe-Japan1-4(Pro)で大丈夫かと問われました。「えっ!」現在のままだと1万字ほどで1.3のStdだよ。せめて石井細明朝、石井中明朝と本蘭明朝LはProに対応して後は順次アップして欲しいと要望しました。(2016/9/26)

写研フォントガイドNo.4を公開

仕事が忙しくコラムなど書いてるヒマもないここ数年でした。片手間にやっていたアウトラインサービスも休止せざるを得なくなったし、といっても追い立てられているだけで、売上が増えているわけじゃないのが悲しい。

この業界、規模縮小やら引退やらというネガティブな話ばかり。忙しさの原因も写研のデータを扱えるところがなくなっている、ということのようです。

たしかにDTPが手軽になって、仕事の精度より価格の安さばかりが求められ、そのくせリスクは高い、というこの仕事、オペレータの後継者不足もあってもはや絶滅危惧種になりかかっています。

写研の「OpenTypeフォント」も最近とんと話を聞かなくなったし、このままじゃ「写研フォント」の存在そのものが忘れられてしまうんじゃなかろうか。

後ろばかり向いていても仕方ないので一念発起、最後の(?)大仕事に電算写植の写研書体見本帳を大幅改訂することにしました。仕事の合間というわけには行かず休みをツブしての作業で手間取りましたが、なんとか形にすることができました。これがレッドデータブックにならないことを祈念して3月19日、「写研フォントガイドNo.4」①和文、②欧文、③数字、④記号、⑤飾罫・地紋の全5巻をePubでアップしました。

手動写植時代の書体の一部に未掲載のものがあり、なんとか埋めたいと思っています。ただこれは文字盤・手動機・印画紙が揃わないと望めず、いま稼働している手動機を探すことさえ至難の技なので高望みになるかもしれません(2016/03/19)

http://www.ga-bon.com/degitalbook/degiindex.html

|

|

|

|

|

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

仕事場からのボヤキ

今や世の中のほとんどが「革新的なもの=優れたもの」というステレオタイプ思考で、デジタル化を目指している気がする。

そんな中でも映画人は、デジタル移行が引き起こしたフィルム消失のダメージにようやく気づいたようだ。

しかし出版界は、いまもデジタル化に向かってまっしぐら…というのが現状。

当初からデジタル化の功罪はアナウンスしてきたつもりだったが、流れに棹さすのは容易なことではない。

そもそもアナログの最大のメリットはオリジナル。1対1が揺るがないことにある。

デジタルデータはたとえ元データであってもオリジナルではないのだ。

映画人はデジタル化によって失われたものの大きさを認識し始めた。保存の安定性、経費の掛かりの少なさ、そして今まで業界を支えてきた小さな映画館を数多く廃館に追い込んでしまったこと等々。

出版業界もほとんど瓜二つの軌跡を辿っているというのに、このことに危機感を抱いているという出版人に未だに出会わない。

そのうえ追い討ちをかけているのが電子書籍への流れ、レミングの行進のようにみんなして同じ方向へ向かっているように見えてならない。

このままでは、日本の町々から本屋さんが無くなり、私たちの子どもたちの指先からはページをめくるあの感覚が失われてしまうことになるのだろうか。(2012/6/7)

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

どうなっているの「写研OpenTypeフォント発売!」

昨年夏の展示会で「写研、フォント開放の試み」のニュースが流れてから、はや10ヶ月以上が経とうとしています

年内リリースとの噂もあってずいぶん話題になったのですが、その後の経過がまったく見えません。

写研とのお付き合いはもうすぐ40年になろうかという「元写植屋さん」としても、気になることこのうえないのですが、何の情報もないので???

そもそも昨年夏のニュースにしてもネット上で始めて知ったほどで、現在もフォント使用料を写研に支払っている顧客としては「もっと優先的に情報開示してくださいよー」という気分なのですけれどね。

■そんなわけでシビレを切らして写研さんに電話してみました

フォントはいつ頃発売になるのか

何書体くらい出るのか

いくら位なのか

■営業さんが答えてくれました

発売日は未定

予定は全書体

価格は未定だがモリサワのPASSPORTに準じる?か

だそうです

……

確認できたのは、やめちゃったわけではないということです。(2012/5/30)

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

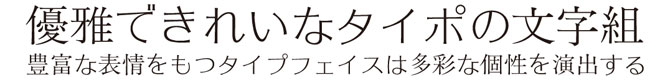

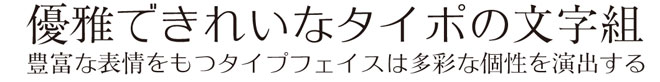

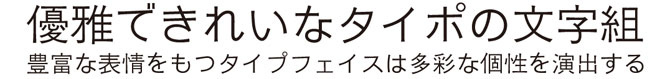

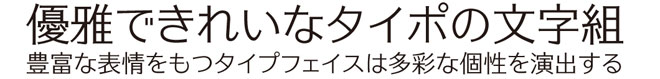

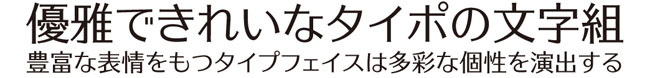

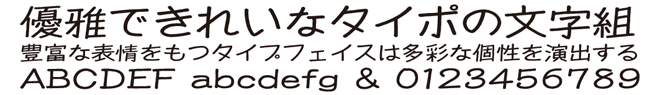

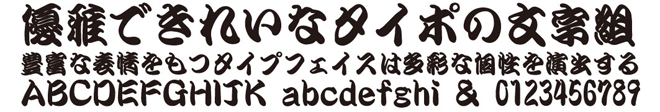

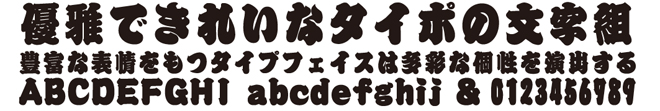

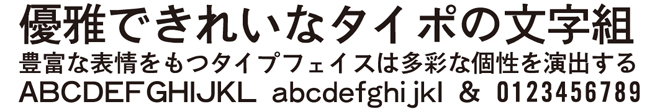

あの「タイポス」がモリサワから販売

「タイポス」といえば60年代から70年代にかけて写植界に一大新書体ブームを巻き起こしたあの書体です。当時の写真植字はフォントといえば明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体など活版から引き継いだ文字盤しか用意されていませんでした。そこへ今までにないフォントとして、桑山弥三郎氏と伊藤勝一氏がデザインした「タイポス」が写研から文字盤(仮名書体)として発売されたのです。この新書体は当時の新ファッション雑誌「an・an(アンアン)」「non-no(ノンノ)」の創刊号の本文書体として使われ人気を博しました。当時のモリサワもこの新書体ブームにあやかり、雰囲気の似た大谷四郎氏の「OH」 No.1~No.4を文字盤にしました。今回、モリサワから販売された「タイポス」には漢字もセットされています。OTFの「タイポス」と写植の「タイポス」を組み比べて見ました。(2011/10/4)

| ファッション雑誌の創刊号でブームを起こした写研の「タイポス」 |

タイポス35 TY35A+石井細明朝体LM-NKL |

|

タイポス37 TY37A+石井中明朝体MM-NKL |

|

タイポス411 TY411A+石井特太明朝体EM-NKL |

|

タイポス66 TY66+石井中ゴシック体MGAKL |

|

タイポス88 TY88+石井太ゴシック体BGAKL |

|

タイポス1212 TY1212+石井特太ゴシック体EGAKL |

|

今回モリサワから販売されたOTFの「タイポス」 |

UDタイポス58 Std R |

|

UDタイポス510 Std R |

|

UDタイポス512 Std R |

|

UDタイポス515 Std R |

|

写研のタイポスと同じ時期に作られた「OH」、見本はNo.3 |

|

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

typoの数式組版はMath TypeやMathMagicとはひと味違います

DTPの数式組版にはAdobe InDesignのPlug-in、Math TypeやMathMagic、モリサワMC-B2がよく使われています。小社ではInDesignでPlug-inなしのTagコマンドのみでテキストとして組版をしますので、ページ間の流れ、他文書への移動などデータがそのまま簡単にスムーズに流れます。フォントの変更も容易にできるので、Tex、LTex風、写研の数式風など多彩な組版イメージを選べます。またIllustratorなどにも貼り込めますので、図版と本文を同一フォントで統一することもできます。是非。(2011/8/18)

●InDesignによる数式組版例 Centry School Book(センチュリー・スクール・ブック) |

|

●InDesignによる数式組版例 Tex風 Euclid(ユークリッド) |

|

●InDesignによる数式組版例 写研風Centry Old(センチュリー・オールド) |

|

ご利用下さい。(2011/8/30)

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

今は使わなくなった版下材料-DTPになって-

組版の現場が、写真植字や電算写植からDTP(Desk Top Publishing)に移行して、使われなくなった道具たちを並べてみました。

①写真植字の割付フィルム 編集者やデザイナーが文字の大きさや字数、行数を測って指定に使っていた。現在はDTPオペレータがいきなり流し込んで確認しながら決めるので使われなくなった。

②割付用紙 これを使ってページごとに文字の行数や写真の位置とトリミングを指定していた。雑誌などにはまだ使われているが、一般の書籍ではオペレータが画面に向かいながらレイアウトする。

③書体見本帳 これも昔ほど使われなくなった。DTPオペレータがフォントを見て確認できないほどにフォントが溢れすぎているせいもある。今はデザインを要求されるものはデザイナーが持っているフォントで直接組版し、アウトラインされて納品される。それ以外は、ほとんどのフォントがモリサワ指定であるためパソコン上でフォント名のみを選択するだけで済ましている。写真植字や電算写植の時代には組版は写植オペレータの専業だったので、編集者やデザイナーは書体指定のために書体見本帳が必要だった。

④ペーパーセメント、ソルベックス(シンナー)、ラバークリーナー、台紙、トレペ 写真植字や初期の電算写植では必需品とされた。ページごとの印画紙をSコートのセメントを刷毛で塗り、やや乾いてから大貼台紙(面付台紙)に折りごとに貼る作業。雑誌一冊分を1~2時間で貼りトレペを掛けて印刷所にいれたりしていた。電算写植の後期の方は写研のImergeで面付処理されるようになったのでこの頃から使われなくなった。

⑤NTカッター、カッターマット、ピンセット、修正ペン、糊 修正ペンは印画紙の文字修正に使用したもの。1字から1行くらいの文字修正は修正ペンとカッターで印画紙の膜面を剥がし、そこに修正文字を糊で貼り付け上から修正ペンの軸で抑えるという象嵌修正をやったりした。何行かにわたる時は、ずれる分だけを矩形に切り取り、ピンセットを使って裏貼りして修正。どちらにせよ、今となっては想像を絶する作業だった。

⑥インレタ(レトラセット等から販売されていたインスタントレタリング)、モンセン・欧文書体清刷集 写植の欧文フォントの数が少なかったのでディスプレイ文字やリード、ロゴなどには、紙焼きを撮ったりして版下に貼り込んで使われた。また装幀用の書き文字(レタリングデザイナーという職種があった)も少なくなった。

⑦烏口、墨汁、ロットリング、コンパス、スケール、雲形定規、三角定規 写植屋さんはなんでも屋さんでもありました。マンガ、カット、トレスなど大概のことはこなす器用な人が多くいました。雑誌などでスペースが出来てしまった時など、急遽ランニング姿の写植屋さんは裸電球の下(当時はこんなイメージに思われていました)でイラストレータに変身! 図版でもカットでも適当にひょいひょいと穴埋めしました。(2011/4/30)

|

|

|

|

| インレタ、ロットリング、烏口、修正ペン | ペーパーセメントとソルベックス | 写研見本帳 | モリサワ見本帳 |

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

自分の好きなフォントは全部使いたい

今回掲載するフォントは、写研の書体見本帳には載っていても手に入りにくく、注文に対応できないものでした。

「ファニー」は人気アニメにも使われた手書き風のしっかりしたフォントです。1972(昭和47)年に手動機の文字盤として発売されました。

「織田勘亭流」「鈴江戸」は1985(昭和60)年の発売です。これらの「江戸文字」は、歌舞伎、寄席などの看板や番付に使われた書体です。

織田勘亭流は他の勘亭流とは違いクラシカルな趣があります。参考までに他の勘亭流を並べてみました。

「岩田太ゴシック」は1968(昭和43)年発売で、岩田母型のゴシックを写研が買い取った味わい深い字形です。現在のイワタが販売している太ゴシック体オールドとは違い活字の趣を残しています。

(2010/7/16)

●写研 ファニー FNY/Funny |

|

●写研 織田勘亭流 BOKT/Oda-Kanteiryu |

|

●写研 けんじ勘亭流 KEN/Kenji-Kanteiryu |

|

●モリサワ 勘亭流 |

|

●フォントワークス 大江戸勘亭流 |

|

●写研 鈴江戸 ESE/Suzuedo |

|

●写研 岩田太ゴシック IBG/IwataFutoGothic |

|

●イワタ ゴシックオールドB |

|